對台灣社會而言,其實要到1987年的《恐怖份子》才算是一般觀眾能真正接受楊導的電影,之前《海灘的一天》雖有大明星張艾嘉及胡茵夢壓陣,但是二個多小時的片長加上相對前衛的意識流敘事剪輯,根本超過一般觀眾對電影的認識;更別說四天下片的《青梅竹馬》,當年在戲院中看到此片的觀眾了不起只有百來個,絕大多數的人還來不及接收到上片訊息就下片了。

這兩部片的排片上映過程也使得楊導與發行商之間形成某種齟齬,等到《一一》在坎城得獎,雖然從台灣到世界影壇都感到興奮無比,楊導的影迷們更是殷殷期盼望穿秋水,此片卻遲遲未在台灣院線正式上映,至今一十七年。

如今這三部片的修復版重新上映,意味著台灣社會有機會在相隔將近廿、卅年後重新觀看這些電影,同時回頭檢視並省思楊導電影在本地社會、文化及歷史中的意義,這些反思原本在楊導電影中就是最重要的部份,因此重新檢視它們絕不僅僅只是「紀念」或「懷舊」而已,更重要的是能讓不同世代的觀眾回問一下自己:「你是否仔細地生活著?」

在《獨立時代》的拍攝幕後(making of)影片中,楊導對著鏡頭說了一段話:「我們如果能很仔細地活著……能每天很仔細地生活的話,我們可以從我們自己的感情生活裡面,就可以發現台灣的前途、我們的未來的可能性是什麼……我們如果能掌握我們的感情生活的話,我們就可以掌握我們的前途。」

這是一段相當耐人尋味的話(縱使看過這段影像的人大概不會超過三位數),看起來像是對某個大哉問的回答,但我視之為理解楊導電影內容最重要的一把鑰匙。

這段話放在楊導最早的短片《指望》裡(《光陰的故事》第二段),可以解讀為初經來潮的石安妮窺見姊姊張盈真與自家租客男大生孫亞東的慾情,她如何自處?如何面對自己即將成長的未來?同樣地,在《一一》裡離青春期尚早的張洋洋在暗黑的視聽教室中窺見女同學裙下的內褲,之後女同學站立著的背景則是教室銀幕上正播放著大氣中陰極與陽極交會時打雷閃電的「大自然的奧秘」的影片;這兩段巧妙展現「人之初」的情節,以及隨之而來的成人世界的各種複雜的感情與社會關係,就成為楊導電影的所有內容。

如果《一一》片名的意義是由始至終,始終如「一」,從原點出走,再回歸到終點,而原點即終點、終點亦原點的話,那麼這兩段「人之初」,庶幾可以視為楊導電影中最初的「一」與最終的「一」了。

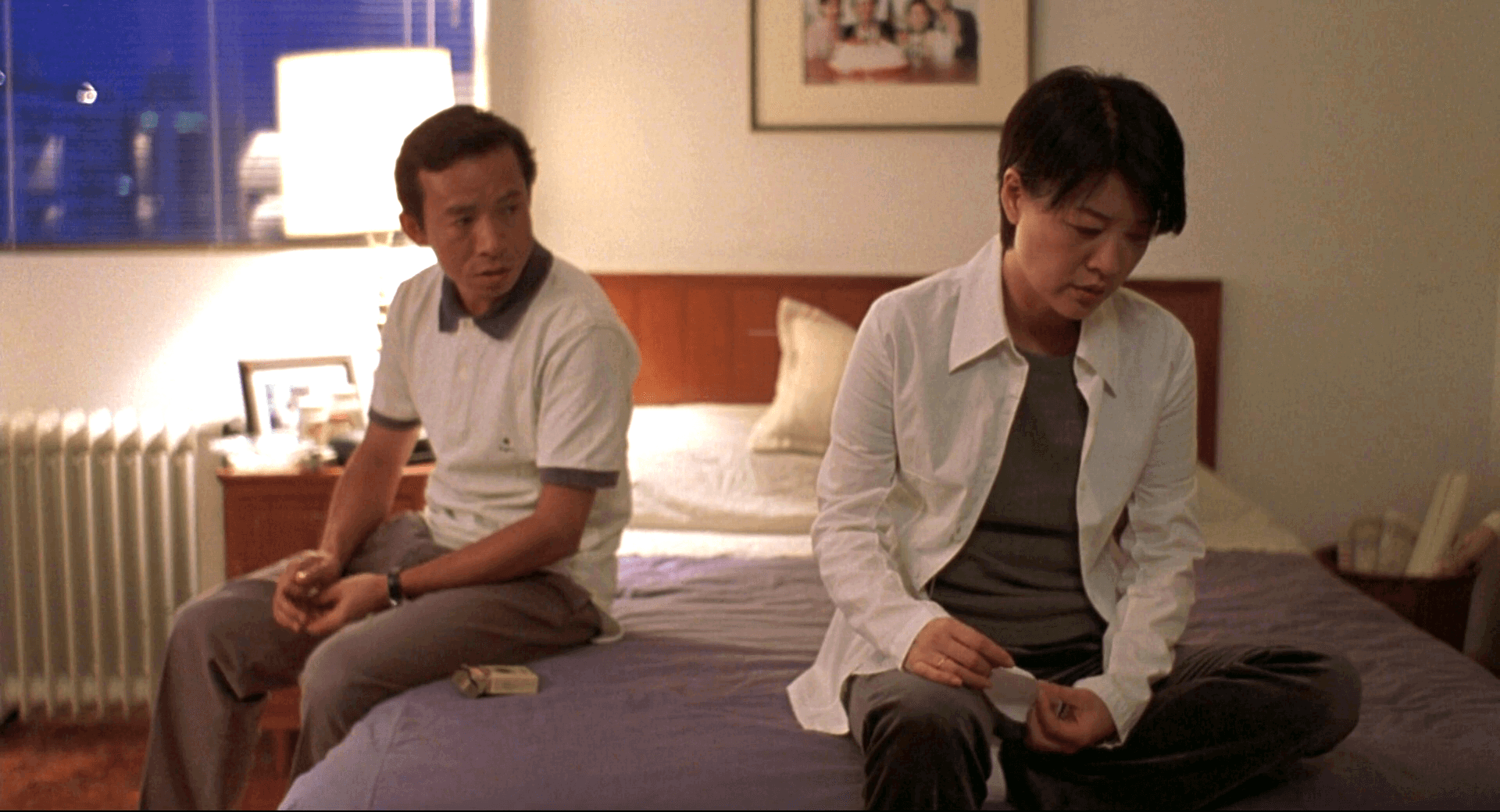

說來《一一》的編劇結構還算簡明:男主角「NJ」吳念真與其妻金燕玲一家,上有金燕玲的老母親唐如韞,下有一雙子女:姊姊李凱莉、弟弟張洋洋,旁系親屬還有金燕玲的弟弟陳希聖與其妻蕭淑慎,這一家族人數不多,但每個角色在片中各有不同的際遇與發展(且又彼此牽繫),片子從陳希聖與蕭淑慎的婚禮開始,全家與親朋好友相聚一起,至片尾唐如韞過世的葬禮所有人又再次聚首,猶如片子開場;在這兩場團聚之間,大概台灣社會中的各種人生百態高低起伏,以及真誠虛偽的世態炎涼,盡現其中矣。

在楊導拍攝的七又四分之一部電影裡,《一一》具有幾項比較特別的意義:首先,它不但是楊導的遺作,並且在坎城獲獎之後楊導即宣佈不再拍電影而將創作重心移到動畫去了,因此《一一》在楊導的電影思想上可說具有某種「終極」代表性。

其次,在楊導電影創作的過程中,《牯嶺街少年殺人事件》絕對是中間最高峰,在此之前的三部:《海灘的一天》、《青梅竹馬》、《恐怖份子》都是以解嚴前的台灣社會為背景,而在此之後的三部:《獨立時代》、《麻將》、《一一》則是以解嚴後的台灣社會為背景,如果把楊導的電影創作分為前後期,《一一》無疑是後期的最高峰,可視為是後期三部片的總結(或謂楊導的「後現代台北三部曲」)。

最明顯的例子是《麻將》裡的詐騙四人幫:唐從聖、張震、王啟讚及柯宇綸,竟然在《一一》裡也出現,而且是同樣的角色關係(只差張震沒有現身,改由李建常取代),這個牽連讓《麻將》與《一一》比任何其他兩部片的關係都要來得更加緊密,即使王啟讚由《牯嶺街少年殺人事件》裡的小貓王演到《麻將》裡的小活佛,而在《麻將》中背叛同儕且有所不為的柯宇綸卻在《一一》反過來成為油嘴滑舌泡上林孟瑾的浪蕩阿兵哥。

這樣的設計表示《麻將》裡這群青少年世代的生活及思考、價值觀是與《一一》共享且重複再現的,由此對應到李凱莉與「胖子」張育邦、隔鄰同齡的林孟瑾之間的三角關係,顯然早已不如他們的父母親輩那般「單純」;同時藉由「胖子」在李凱莉家樓下殺害林孟瑾的鋼琴老師陳立華(同時也是林母徐淑媛的偷情床伴)一案,令觀眾不免又重新遙想起《牯嶺街少年殺人事件》,因而得出以下判斷:「胖子」肯定是誤殺,他本來是要堵林孟瑾或者柯宇綸的,且既然在《牯嶺街》裡「殺淫婦」曾引發女性主義者的批評,這回在《一一》裡就「殺姦夫」給大家看看。

作者介紹:詹正德

以686為名寫影評多年,著有影評集《看電影的人》,現為淡水有河book書店店主、友善書業合作社理事主席。