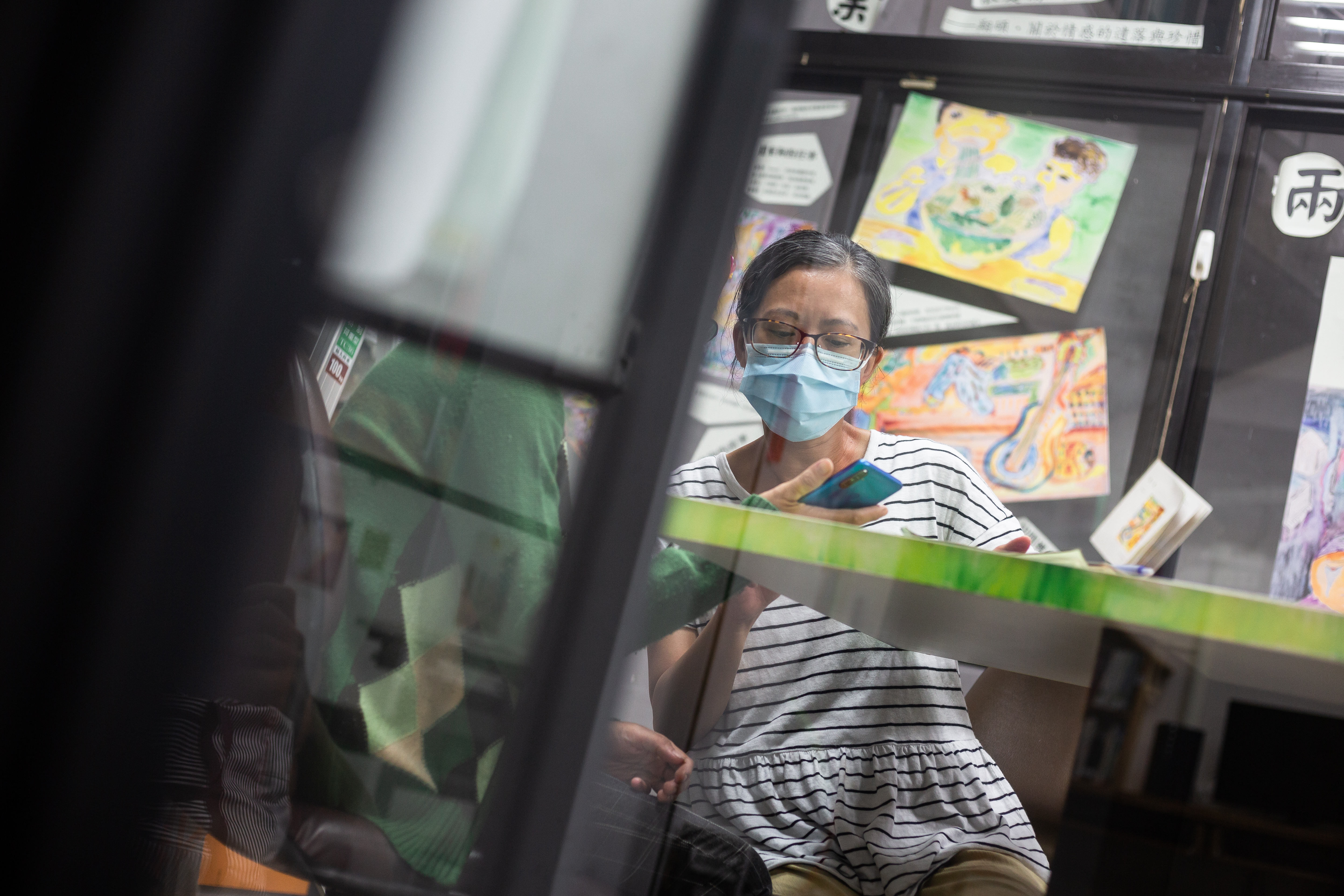

李麗芬任職於伊甸基金會附設的活泉之家,位於台北市木柵的山區,這是一個以藝術創作、同儕支持來服務精障者的日間團體。她正在教病友吳小姐使用通訊軟體,34歲的吳小姐罹患思覺失調症,高職二年級發病以來,至今已經生病17年,但她使用3C產品的資歷目前是不到1個月。她上個月才剛拿到善心人士捐贈的人生第一台手機,也沒有網路。

吳小姐認真地告訴我們她最近的新發現:「聽說捷運站和公車上有網路,可是要去問司機帳號密碼。」麗芬趕緊幫她補充:「她真的很少用這個,所以她不熟悉。」

吳小姐的反應有些許遲緩,語言簡短,接受採訪時,幾乎每個問題都要想很久,然後眼神就渙散了,此時麗芬會趕緊呼喚她,讓她回過神來,才能繼續回答。但回答也很簡短,有時文不對題。是否因為精神疾病藥物影響,讓她反應比較慢?她否認:「我個性本來就很內向。」她跟家人住在深坑,因為生病後不知道怎麼跟人相處,以前都在家裡很少出門。2年前其他社工介紹她認識活泉之家,從此活泉就變成她的生活重心。每週一到五,她早上會搭1個小時公車到木柵,步行半小時,走到山頂上的活泉之家。

藝術創作是活泉之家主要活動之一,雖然吳小姐並不喜歡畫畫,但她喜歡待在這裡,畫畫課的時間,她就在旁邊靜靜看別人畫。那她最喜歡活泉的哪一部分?她倒是很快就能回答:「會員關懷的時間,我們會打電話,關心那些很久沒來的會員。」

「會員」是活泉這裡稱呼病友的方式,吳小姐不擅長講話,所以每次要打給其他會員,都要先打草稿,以免講錯,但她還是很期待這個活動,對她來說,能來這裡跟人互動,還交到一兩個朋友,都很重要。

她的病情不穩,有時症狀壓抑不下來還是會去住院,5月中宣布三級警戒時,她正在住院,結果當她一出院,她熟悉的世界已經全變了。最重大的變化就是活泉之家暫停運作。

在活泉社工麗芬這端,則是完全失去吳小姐的訊息,雖然住院期間,麗芬有帶其他會員去探望吳小姐,但後來出院後就連絡不上她,為何不能撥打吳小姐家裡電話?麗芬欲言又止,說得很保守:「因為一些原因,有時她家人也不想轉接電話給她。」

吳小姐自己則是簡短告訴我們她不能用家裡網路、電話的原因:「家裡有裝,可是這些都要錢。」精神病人因為症狀影響工作能力,無法分攤家中經濟,同住家人有時會認為病人沒有權利使用家中資源。

吳小姐的爸爸長期失業在家,媽媽原本在深坑老街打工,疫情期間老街也少有工作機會。吳小姐自從4月以來,本來透過人力派遣,找到發傳單的工作,她細數給我們聽:「週六週日兩天,1天800,2天1,600元,早上7點半就要到公司等,會帶我們去發傳單的地方。」三級警戒後這份工作就沒了。

不能外出影響的不只是錢,還有人際關係。三級警戒不能出門,她慢慢地說:「在家裡很孤單。」在家裡有甚麼不方便的地方嗎?她想了很一下,回答:「家人會說很過份的話。」至於是甚麼話,她臉色突然變得憂傷,說不出口。

在這種情況下,活泉的社工發揮不離不棄的耐心:「我們本來就有一個群組,可是我們知道有人就像吳小姐一樣沒辦法上網,疫情期間我們就用郵寄課表給她。」

但疫情期間停止實體活動,郵寄的課表,也是宣傳線上課程,吳小姐即使收到信,沒有手機、沒有網路,也參與不了活動。社工們擔心她卻也無計可施,只能定時打電話去她家,碰碰運氣看是否能接通她。

6月開始,指揮中心開放第九類身分施打疫苗,麗芬想到吳小姐領有重大傷病卡,符合施打身分,但是過程困難重重,麗芬說:「唉,一直聯繫不上,後來真的找到她,登記時間已經錯過了!」

到了7月,疫苗平台開放18歲以上預約,麗芬正在煩惱這次怎麼辦,此時吳小姐突然打來了,原來她得到一台善心人士捐贈的二手手機。「她的門號是預付卡,裡面沒錢,但我們打給她,她是可以接通的。」雖然當時還沒全面解封,但麗芬趕緊把吳小姐約出來見面,幫她成功登記了疫苗。

採訪這一天政府已宣布降為二級警戒,線上課程已經將近尾聲,8月開始,活泉之家終於可以恢復正常運作,我們問起麗芬回首看疫情期間的種種,有沒有什麼建議?她剛花了1個小時教吳小姐用通訊軟體,不禁感慨說:「疫情期間什麼都要上網預約,但不是每個人都有手機啊!」

活泉之家主任廖福源說,常來活泉的病友通常屬於比較「慢性化」的病人,意思是他們受精神疾病的影響之後,就算穩定服藥,在生理、心理、社會上都比不上一般人,也還有一些殘餘症狀在困擾他們。

「通常是很孤單的人才會來這邊,他們需要有一個喘息的地方,需要一個空間是不用隱藏身份的,然後他們能說出自己的經驗,是其他人心有戚戚焉的,或者能夠懂得或者能夠容納的,所以他們會來到這邊,我覺得是因為他們生活沒有其他選擇了。」

廖福源認為疫情期間,整個社會的壓力對精神病人的影響,會比常人更嚴重。「他們對資訊的掌握能力是比較差的,可能也很少在看新聞,所以他們對於疾病、對於疫苗的恐慌會更強烈。」

在這種情況下,關閉社區機構,其實幾乎剝奪病人的唯一對外管道。廖福源舉例:「像我們(一般人)再怎麼樣,我們都還可以居家上班,可能有些東西暫停,我們還會安排自己的生活,可是像我們單位(活泉),可能是他們生活的全部,或者唯一,但這些都被拿掉了,我覺得是很可怕的,因為他們等於跟這個社會是切斷的。這會讓他們疾病更嚴重。」

廖福源還觀察到,其實很多病人心思也很敏感:「在疫情期間,他們會不會覺得他們被丟掉了?這個國家或者這個社會,把他們放到最後去考慮,甚至可能會有一個感覺,所有人都陷入麻煩的時候,不會有人來照顧我們?人很絕望的時候,就會去比較,那個誰誰誰他都不會被丟下來,但我會被丟下來。」活泉之家也有線上活動,但廖福源認為長久下來,也不是解決之道:「我們希望維持的是某一種日常,希望疫情期間,沒有人會被落下來。」

當天採訪結束後,吳小姐突然想起甚麼,告訴麗芬:「我收到疫苗簡訊了,他們叫我8月5日去打。」麗芬聽了很興奮,趕緊叮囑吳小姐:「太好了,那妳要記得喔!一定要打到喔!」

麗芬陪吳小姐走出去搭車,一路上還不停叮囑細節,吳小姐仔細聽著。她臉上的表情,似乎終於沒那麼憂傷了。