消逝的人事物容易勾起她的情緒。一次,在國家電影中心看紀錄片《紅盒子》,傳統布袋戲的興衰沒落,以及布袋戲大師陳錫煌與父親李天祿的親情矛盾,讓她忍不住問導演楊力州為何要拍這部電影?楊力州說,這部紀錄片其實是電影,「用最華麗的方式,向傳統布袋戲做告別。」聽到這樣的回答,鄭麗君當場哭到說不出話來。楊力州說:「她第二天自己去見陳錫煌師傅,請教關於布袋戲的政策,很低調,沒有發媒體。這2年改變蠻明顯,有一些法規短期間看不出效果,卻是重要的根基。」

再上一次哭,是政治受難者陳新吉的告別式。「他跟他的難友有一個諾言,活著的人要把故事傳出去。」陳新吉生前直到最後一刻,仍在為其他受難者寫故事,也曾在鄭麗君被打巴掌後,在臉書上描寫人權博物館成立前後,鄭麗君2次在紀念碑前追思時,都掉下眼淚。鄭麗君說:「我那天才想到,其實我被打那一巴掌,更痛的應該是這些前輩吧,他們承受苦難的歲月很不容易,還要被誤解,我想到就覺得蠻心疼的。」

思念故人傷痛 淚水無法呈現

有些傷痛是淚水無法呈現的。陳新吉逝世的那一天,是5月17日,那天也是同婚專法通過的日子。採訪時,我問她可有想到邱妙津?邱妙津是鄭麗君留法時期的好友,邱妙津的小說《鱷魚手記》是女同志文學的經典,可惜她在1995年於巴黎自殺離世。

「我有想起她,她如果還在的話,應該會比較快樂。」她眼神變得溫柔,論述時不斷比劃的雙手,合了起來。她至今仍吃素,有一部分原因是為了幫邱妙津祈禱。「我跟她有特別的感情,她常跟我分享她創作中的心情,和她怎麼面對理想中的世界跟現實生活中的落差。」她至今仍不敢翻閱《蒙馬特遺書》,「可能留到某個人生階段,我再來讀。」

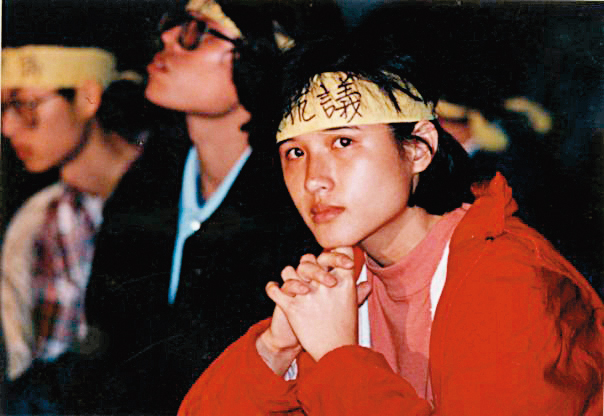

好友離世,或許也讓人在異鄉的孤獨感更多,在法國攻讀哲學系博士時,台灣的政治環境劇烈變動,讓她內心有著焦慮感,「我很渴望回家,很想回台灣參加一些事情。」毅然決定放棄學位回台,是因為1999年的921大地震,「看到地震新聞,幾個小時,狂打電話都找不到家人,你也不知道多嚴重,那一刻我就覺得無論如何要趕快回台灣,心中浮起4個字,就是『禍福與共』。」

立委質詢羞辱 據理力爭對抗

她回台灣後,先在東吳大學當講師,又在林佳龍的邀請下進入台灣智庫,再成為最年輕的青輔會主委。那時她曾經哭過。立委質詢不滿意她堅持認為韓國大學生畢業起薪只比台灣大學生高1.5倍,怒斥:「嘸采妳生水水又少年(枉費妳長得美又年輕)。」罵她不自重、丟臉、可恥,連髒話「他媽的」都說出口。她立刻強硬反擊,請對方不要就外表作評論。「那時候我會委屈,在現場我沒有哭,但是後來回辦公室,我有哭,因為我覺得我是來做事的,尤其女性不應該受到這樣的羞辱。」

那之後她就不曾為政治上的衝突軟弱過了,立委時期更像一頭眼神銳利的貓。「你據理力爭,別人也會對你大聲,也會羞辱你,所以更要去fighting,去辯駁,或是大聲爭取,那讓我體會政治的意義。」