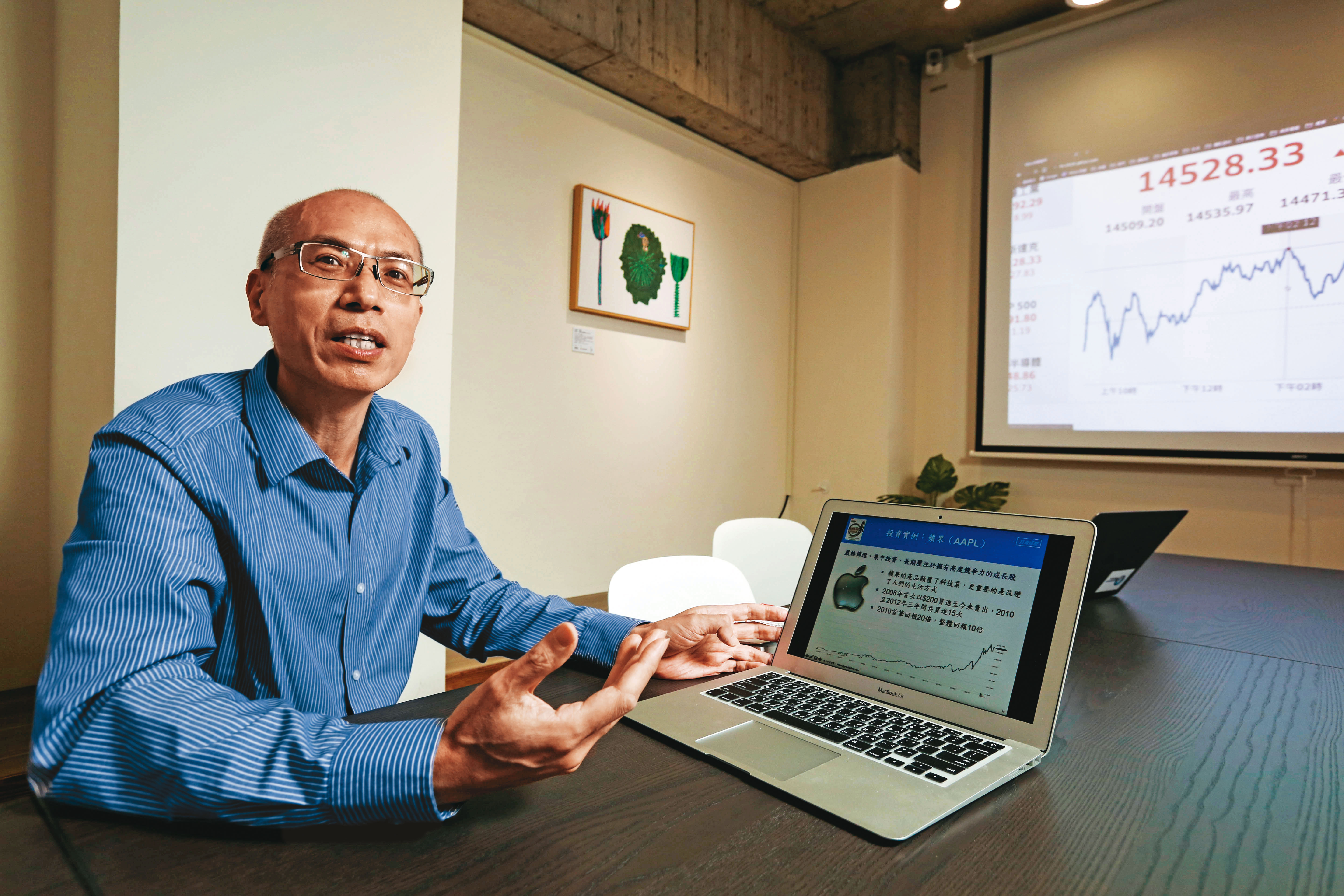

「台股只有一檔護國神山台積電,美股則擁有國際級百岳。」這是林子揚投資美股長達25年的體悟。從1996年開始接觸美股,林子揚繳出年平均報酬率25%的成績單,而他長期投資蘋果(Apple)、威士(VISA)、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)等國際公司,讓他光是去年和前年都輕鬆獲利逾70%。

蘋果存13年 報酬翻10倍

以蘋果為例,林子揚在2008年以每股200美元買進(分割前股價),2010年至2012年iPad與iPhone 4等商品問世熱賣時,加碼買進15次,至今都沒出場。算一算,第一筆投入的資金,帳上獲利20倍,整體報酬率也有10倍。

這幾年台灣流行存股,林子揚說他也是存股派,只不過存的是美股裡的成長股,目前投資組合裡有15檔個股,前3大就占了80%,分別是蘋果、電商獨角獸Shopify和威士,「因為我持股集中,絕不能踩雷,所以會先負面表列剔除黑名單,凡是曾經有過財報造假紀錄、董事會成員被起訴的公司,一概不看。」而且買股只聚焦科技領域。

林子揚投資小檔案

- 出生 ▶ 1968年

- 現職 ▶ 專職投資人

- 經歷 ▶ 微軟、埃森哲、惠普、英特爾產品經理及部門主管

- 投資心法 ▶ 長期投資美國成長股,專心研究標的產業前景、個股競爭力及合理股價區間,集中資金火力投資

進一步探究這3大持股,雖然蘋果自創辦人賈伯斯過世後,常被外界質疑沒有創新商品,甚至挖苦執行長庫克只會將手機螢幕變大或變小,但林子揚不以為然地說:「庫克是我願意續抱的主因,iPhone 6就是在他手上寫下成功的一頁,市場也證明他變大螢幕是對的,現在誰還想盯著小螢幕滑手機、追劇。」

其次的電商獨角獸Shopify,服務平台覆蓋175個國家,吸引全球小型商戶建立自己的購物網站,在北美電商市占僅次於亞馬遜,連亞馬遜創辦人貝佐斯都視其為敵手。

至於威士,有人認為應屬金融股,但林子揚解釋,「威士是一家從事全球支付網路的軟體科技公司,所有底層的支付技術都透過軟體建構,公司主力員工更都是軟體工程師。」林子揚從2012年一路加碼到2016年,帳上獲利5、6倍。而另一檔同性質的萬事達(MasterCard)也在他的持股名單中。

揪超級成長股 下手前三問

選股標準,林子揚說他向來秉持三問:一問公司是否具競爭優勢?二問公司獲利是否具持續性?三問公司是否具成長性?而他心中的正解是,公司須在壟斷或寡占市場有絕對領先地位,「像微軟銷售的軟體幾乎獨占,近幾年更致力雲端業務,將公司推向下一波成長。」

在獲利部分,林子揚表示,美國人買股不像台灣投資人看重每股盈餘(EPS),而是更重視營收成長,「沒營收就沒獲利,但營收年成長僅6、7%算是停滯,至少要成長15%。」

林子揚以Shopify為例表示,「公司2015年上市,直到2020年才開始獲利,如果只看淨利,將錯失好買點。但觀察營收就可以看出這家獨角獸公司的成長力道。」2016年林子揚留意到這家公司,往前推看3個年度財報,發現年營收成長皆不低於95%,因此吸引他從每股40美元開始布局,至今股價飆漲至1400多美元。

至於進場點,林子揚表示會仿效股神巴菲特慣用的「現金流量折現法」,認真研究個股內在價值。不過,一般投資人要如法複製計算,光是找出公司未來十年的自由現金流量估值就是很高的門檻,林子揚坦言這的確是大工程,但他第一次買進時,會耐心找分析報告、動手估算合理的股價區間,「這樣才能低點進場,買得安心。」

除了計算內在價值,林子揚分享,當鎖定的大型科技股股價創新高後大跌,他也會小量加碼,「根據我的經驗,蘋果跌20%、亞馬遜跌15%、微軟跌10%,都是不錯的加碼時機。」

至於何時賣股?他說:「我曾有過沒設停損而慘賠的經驗,所以虧損30%一定出場。」不過,更常讓他賣股的情況是,公司護城河消失、看好的前景不再,或是發現更好的投資標的。

回想以前曾買過太陽能、製藥醫材、石油等產業,但真正讓他賺到錢的還是科技業,「可能我是軟體工程師的背景,過去還曾寫過三十多本資訊用書,所以評估起軟體股、金融科技股的前景有一些優勢。」

資產二度遇襲 發憤找準則

1995年,林子揚進入微軟上班,「那年Windows 95上市,我還記得很清楚,剛向人資報到就被問要不要登記員工認股,每月最高可提撥5%薪水、以過去6個月股價的85折認購自家公司股票,我心想當存錢也好,沒想到隔年收到對帳單,發現真的有賺錢,之後開始進場買股。」

剛進入微軟時,林子揚是不滿30歲的軟體工程師,一路爬升到產品經理的主管職,同時也在美股的投資路上耕耘成長股,期間經歷過2000年網路泡沫的教訓,和2008年金融海嘯的資產減損,不過,林子揚越挫越勇,每經歷一次重擊就發憤檢討持股、大量閱讀投資書,終於理出適合自己的投資準則,也不吝在部落格分享經驗。

能力圈挑好股 長抱賺倍數

關注林子揚部落格的邱小姐就表示,「他的部落格談產業,也聊個股,其中談操作有二句話給我當頭棒喝,一句是『短線進出是造成散戶長期報酬落後大盤的元凶』,另一句更深刻,『一生只要選對2、3檔股票就能致富,但前提是要長期持有。』」

職場與投資兩路並行,今年53歲的林子揚早已財富自由,並於3年前離開職場。現在林子揚仍喜歡研究美股,但買股不盯盤的他,生活不因美股於晚間開盤而亂了步調,「美股重要的法說會或發表會,有的會在開盤前辦,例如台灣時間晚上8點,這種時間我會關注,但若辦在台灣時間的清晨,我就不會特意守候了。」他笑說,從自己的能力圈挑好股,長抱就能賺到倍數獲利,真的不需要瞎忙。

林子揚 公開持股合理股價區間

針對有持續淨現金流的公司,林子揚會以現金流量折現法估算內在價值,步驟是:1.先依公司未來10年的自由現金流成長率估算出數值,再分別依適當利率折現回現值合計;2.將公司10年後的永續價值折現;3.將前2者加總後算出股東權益總額;4.將股東權益總額除以普通股流通在外股數,即可算出每股內在價值。

舉例,林子揚依照現金流量折現法估算出,蘋果的內在價值是111.7美元,他認為,以內在價值加減20%都屬合理價格範圍,保守一點的人,就選在內在價值減20%的價格進場。

林子揚強調,內在價值是估算值,合理價格區間也以折溢價比例估算,存在部分主觀判斷,僅供參考。如果是沒有持續現金流或獲利還不穩定的獨角獸公司,就不適合這個方法。

說明:Shopify因2016至2019年稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為負值,不適合以現金流量折現法估算。

註:評價時點為2021年6月