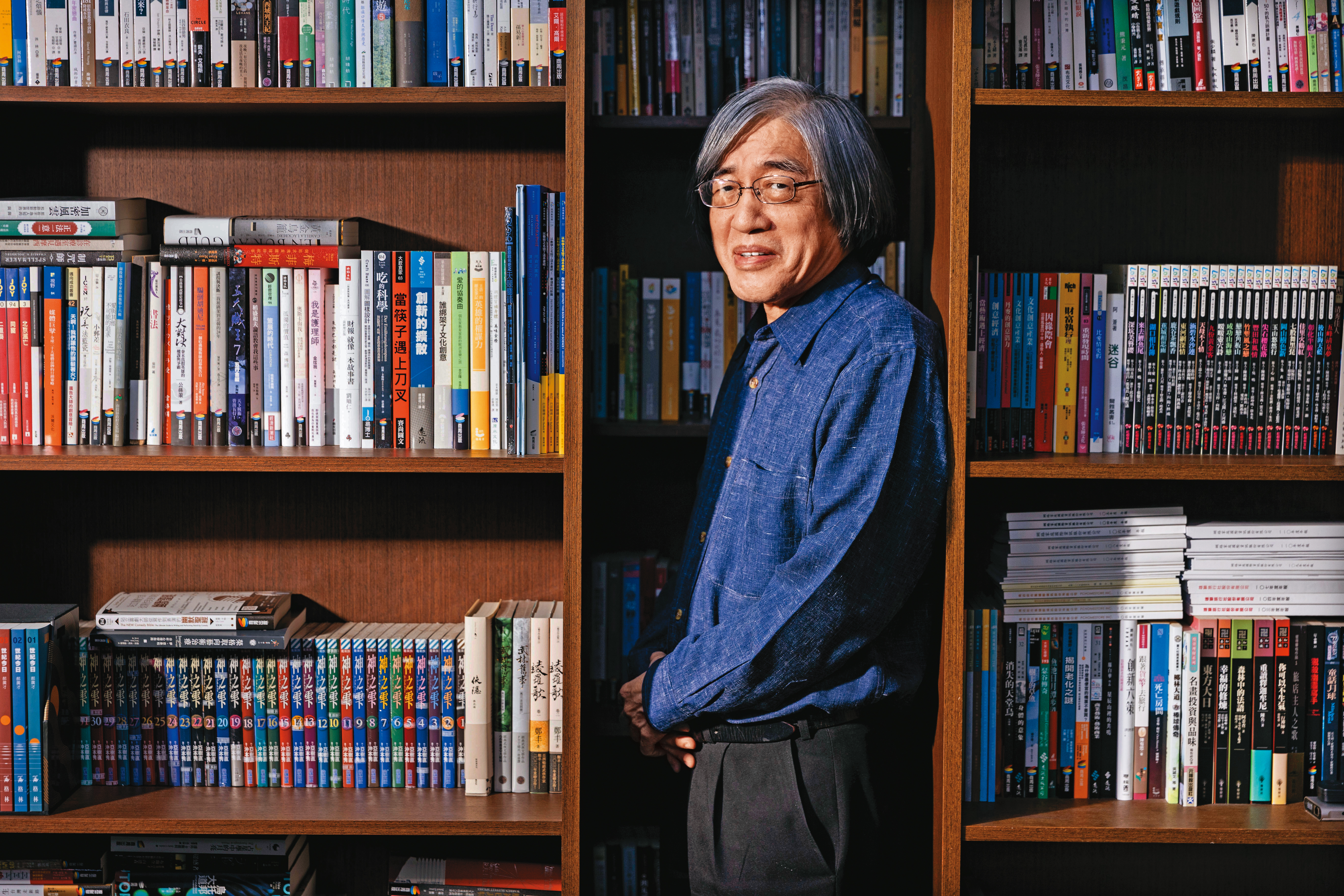

漫畫《神之雫》旁邊擺著克莉絲蒂.阿嘉莎,大部頭的《戰爭與和平》並列《名畫投資與品味》…雙十一購物節的前夕,我們和詹宏志約在PChome總部拍照。環顧四周,房間裡除了書,還是書,一層滑輪軌道書架推開,還有一層又一層,與其說是來到PChome董事長的辦公室,還不如說是某個大學教授的研究室更為適切。

詹宏志小檔案

- 出生:1956年3月12日

- 重要著作:

- 2006《人生一瞬》

- 2008《綠光往事》

- 2015《旅行與讀書》

- 2022《舊日廚房》

- 得獎:

- 1997年獲台灣People Magazine頒發鑽石獎章

- 2016年獲中華民國電腦學會2015年度傑出成就獎

- 2017年獲頒臺北電影獎首屆楊士琪卓越貢獻獎

傳奇出版人 寫書了卻心裡的債

66歲的他,2年前對外宣布已啟動退休計畫,稱「沒有我的PChome,將無限可能」,但電商龍頭地位近年被蝦皮與momo等後起之秀動搖,董事長不得不跳下來,身兼營運長。此番前來,當然不是請他談未來企業布局,而是為了架上那一落新書《舊日廚房》。

算算時間,他上一次出書《旅行與讀書》已是7年前,當時,出版社找來NIKE的形象攝影師上田義彥為他拍照,封面一張斗大的照片,灰白華髮,篤定的神情,像極了芥川賞得主照片,而該書也席捲當年開卷、台北國際書展大獎,風光一時無兩。但出版市場一年壞過一年,問資深出版人再度出書,有無感覺大環境的丕變?華髮依舊,他的口氣不急不徐,平和且理性,彷彿說著他人的事:「出書是了卻自己某個債務,當然還是會患得患失,怕別人覺得不好,但也不大有氣力去想大環境的事,現在比較麻煩的是讀者拿了書給我簽名,他講了自己的名字,我會突然間一下子空白,想不到那名字要怎麼寫。現在演講比以前痛苦,雖然有所準備,但很多話明明還在腦筋打轉,到了舌尖就消失了。」

一度,他是台灣最重要的出版人之一,早年在遠流出版社,策動了書系的概念,不同的叢書在書脊裝幀以不同的顏色區分,建立品牌辨識度。電影館、大眾心理學、小說館、實用歷史、趨勢系列…在書店一字排開,整齊劃一,兵強馬壯。他策劃編輯的書籍千餘種,讓解嚴時代後的台灣讀者有了更開闊的視野。隨後又創PChome、成立城邦出版集團,改變出版市場的風景。因博聞強記,他在媒體圈往往扮演意見領袖的角色,1980年代中期與侯孝賢、楊德昌等新導演往來,起草〈台灣新電影宣言〉,擔任《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》等經典電影的策劃和監製。然而我們這個時代最強大腦,竟然也到了這個年紀,昨天發生的事情記不得,往事卻歷歷在目。

某日,他臨睡前回憶兒時母親煮菜的身影,閉上眼睛,二口大灶的廚房浮現腦海,大火熱鍋,母親半勺沙拉油下去,爆香拍扁的大蒜和辣椒,切段的空心菜嘩啦下鍋,兩三下翻炒,下點米酒,火焰竄起半天高…他好訝異自己居然清楚記得母親做菜的每個步驟,他記得,中年的他什麼都記得。

濫情做自己 話不怕長只怕結束

他在一道道菜餚追憶似水年華,那起點是2015年春天,他與妻子王宣一在義大利旅行途中,妻子因心臟病意外過世。哀傷不是王宣一的風格,他返台辦了一場告別派對,餐桌上有美食,有溫暖的對話,老友羅大佑還唱了〈閃亮的日子〉,氣氛溫馨而美好,彷彿這家的女主人依舊在場。

然而天下沒有不散的美好宴席,鰥夫回到家,一個人站在空蕩蕩的廚房,面對排放整齊的鍋碗瓢盆,心下有巨大的空洞,3隻黏人的黑貓在腳邊撒嬌磨蹭,渾然不知女主人已經不在了,他回想起過往家中辦過的大小宴席,茫茫不知何去何從。為了留住這個家的美好滋味,他著手復刻愛妻拿手好菜,也開始寫文章,回想與記錄舊日的飲食往事,從2015年寫到18年,不知不覺已寫了30萬字,稿子擺在電腦裡好幾年,刪刪改改,直到今年才出手,美味的文字,彷彿王宣一的招牌紅燒牛肉,需要靜置的工夫。

後來,我們也進到這個家做訪問,一樣是被書包圍的堡壘。資深出版人以往寫趨勢文章,冷靜而自持,但新書卻意外嘮叨,兒子詹朴是他第一個讀者,讀完給予「濫情」的評價。向他提及此事,他坦承不諱:「那也沒辦法了,濫情是這本書的起點。早些年我會覺得與讀者不相干的事情就不說,要退後一點、沉澱一點,但到後來就放開了,我已經沒有關心讀者在想什麼。放開來寫,是想讓自己囉唆的特色凸顯出來,那就是我平常講話的樣子,我講話喜歡從頭講起,從來不怕長,只怕結束。」

書呆子做菜 在餐桌上變成別人

近年他因復刻「宣一宴」,大廚形象深植人心,但他說對飲食有感覺,卻是中年以後的事,「年輕的時候,一心想去遠方,不管是心理的,還是地理的遠方,永遠往前看,埋頭苦幹。即使結婚的對象是出色的廚師,但只是覺得東西很好吃,也說不出所以然來。大舅子總是開玩笑說給我吃這些好東西幹嘛?烏龜吃大麥嘛!」君子近庖廚,契機還是出版人的思維,40歲左右,他想出食譜書,找Julia Child等20世紀以來影響這個世界的食譜來研究,「讀書有一點很麻煩,它會改變你,讀著讀著,你就坐不住了,尤其1992年到96年,我又失業在家,閒閒沒事,就開始做西菜、做魚湯、做西洋麵食。」

出版人做菜,還是講歸納和推理,他說自己做菜的過程中,並不嘗鹹淡,往往得要坐下來跟大家一起吃飯,才知道那菜餚是不是跟腦海想的一樣。不愧是策劃「謀殺專門店」的編輯,宴席散後,研究客人餐盤,從殘羹剩餚之中,去推理哪些菜受客人歡迎,哪些菜的口味又重複了,「我出去工作,晚上回來,看到水槽有咖啡杯,菸灰缸菸蒂有口紅,就知道誰白天有空跑到我家,是男是女。」

《明日報》老同事裴偉出《裴社長廚房手記》,2人在書中不約而同都做了三分俗氣的「白灼禁臠」,但裴偉做菜,烈火烹油,鮮花著錦,他卻是安靜磨刀,溫火慢燉,我們戲稱他做菜像書呆子,他的分析是這樣:「我沒有像裴偉那樣有那麼廣、那麼雜的興趣。我就是對每一個菜系產生興趣,去琢磨我能為它做什麼,例如黎巴嫩菜,我給自己的挑戰就是能不能從前菜到甜點,做出完整的一道菜,我單純只是對背後系統化或生活化的概念感到興趣。我是想藉由做菜,變成另外一個人。」我們脫口而出他根本就是天才雷普利啊!「我沒有像他這樣不道德,雷普利變成不一樣的人,並沒有要變回來的意思,但我只是想在餐桌上短暫地變成別人,奢望另外一段人生。」

收斂影響力 聚焦飲食淡化人事

他筆下的舊日廚房,有昏黃的色澤,溫馨的人情,但草屯小鎮青年在當時卻一心一意想逃離,幻想生活在他方,「我離家太早了。我年輕的時候只急著想離開,想看遠方的世界,到3、40歲之前都沒有回頭看,直到4、50歲,我才去想自己的來歷,去想什麼因緣把自己變成這個樣子。」

新書藉由飲食追問自己是誰,回憶年幼之時,母親如何以鳳梨皮熬茶,給予貧困童年最甜美的滋味;他也記述富裕中年過後,旅行途中一道道異國料理,可為什麼1980、90年代,他人生最精華的時段,那些往來的風流人物,都在餐桌上缺席了呢?「因為、因為、恩怨未盡啊…該怎麼說呢,這些人都還在,事件後續的效果都還在發生,我怎麼知道過幾年我再看這些事,是不是這個樣子?所以我是很收斂,盡量不寫。」被問這一題,他的口氣多了一些起伏:「我常常開玩笑說,我年輕的時候認識的人,就是現在六十幾歲、掌權的這一批人,他們往往是現在社會上最恨的一批人。但他們年輕的時候都不是我們現在看到的這樣,我是他們的同輩人,這帳不好算啊。」

風起雲湧的80年代,他不單是見證者,也是參與者,可他始終抱持著一種存而不論的態度,他太憂讒畏譏了,只要事件的當事人還在,他寧可不說,始終怕冒犯他人,「布魯姆講影響的焦慮,我是反過來,害怕自己有任何影響力,但凡先前參與任何一件事物,都是那件事是弱勢的、非主流的。我只想藉由我的參與,給它一點力量,可是一旦它有影響力了,我就會害怕,我必須承認我是一個破壞力很大的人,所以這些事我很難去寫它。」

趨勢專家不瞻前,只願意頻頻回首,如今只看老書和老電影,「這個平淡無聊是我的選擇,並非退卻,因為我有足夠的內心活動。我不需要去冒新書和新電影的險。」提及前陣子看到宋碧雲版本的《百年孤寂》網拍價格上千元,他把能買的都買下來,蒐羅了7本,準備拿來送人。

不強求述說 甘於平淡與老時光

「我只去記憶中的店鋪,我不再探索與發現了」,寫《旅行與讀書》的作家住信義路,公司在敦化南路,每天住家、公司兩點一線往返。偶爾週末上午,從信義路沿光復南路、忠孝東路走到昆陽站,吃一碗米苔目,再折返回家,但多年來養成的習慣,也被蔓延的疫情給中斷了。疫情鎖國期間,他最遙遠的旅行是看了洪愛珠的《老派少女購物路線》,拿了新換發的捷運敬老卡,搭捷運去了一趟蘆洲湧蓮寺,吃了一碗切仔麵。

最近一次挨餓是什麼時候呢?「我現在還常常週末來辦公室,因為不習慣在家裡寫東西,週一到週五太忙了,所以要寫文章、寫講稿只能是週末,一進去就不想動了,從早上9點一路坐到下午3點鐘,中途倘若起身外出吃中餐,得花很久時間,這過程當然是餓的。但我也不能待很久,因為下午3點鐘一定要回來餵貓,不管有沒有寫完,都要回來餵貓。但那是一個尷尬的時間,因為我得熬到5點才吃晚餐。」

這一輩子經歷過很多事情,但最後只以飲食文章示人,因為味覺是情感最忠實的載體嗎?「不是的,這不是我最想寫的書,我有很多想寫的題材,但因為太珍惜,一直沒有下決心去寫。我好像電影正片都沒開始,就拍了100個預告片。10年前,我還會想去寫它們,但我最有力量的時間過去了,講話、寫東西也找不到字,我現在講話的速度是我不熟悉的,現在講話、寫字都要停頓好久,我也不確定幾年後退下來,是否能有把握寫下來這些我珍愛的題目們。」

退休不會是選項?「會啊,我每天都想退。但要退休有一些前提,一定是公司得在平穩的狀態,股價很合理,看上去在1、2年之內,不會出什麼問題才可以退,當然現在走開,沒有人會怪你,搞不好還有很多人會很開心,可是那不是我會做的事情。」

願安身立命 與世界持社交距離

多年前他受訪時,說不管痛快不痛快,人生已走完生涯的大半階段,現在做的事不像新的創作,而是修補。這樣的形容至今仍有效:「如果我還有機會修補,或許可以稍稍扭轉一下我在世界留下的痕跡。為這個被描繪出來的模樣,稍稍添幾筆,也許造型跟顏色會有點不同,當然,這是我的願望啦,假使這個願望沒有達成,我最後極可能會被認識成一個我不想要被認識的人,有誤解,有謾罵,但我也認了。」

被誤解,被謾罵,被認識成不想被認識的人,當然也包含年初著林秉樞的道的那件事,網路上把他傳得很難聽,問他會覺得沒有辦法理解這個世界了嗎?「沒有太難理解,但是無力可以回天了。你沒有辦法對抗這個事,你沒有時間、氣力和方法。」這個始終憂讒畏譏的人說,假使被認為只是一個會煮飯的人,那就算了吧。

那會煮飯的董事長今天晚上回家煮了什麼呢?「通常回到家都已經筋疲力盡了,都是打開冰箱,看有什麼就煮什麼,一餐飯通常不花15分鐘。白天來打掃的阿姨留下一份客家小炒,加熱了昨天晚上的貢丸湯,燙了空心菜,就是一餐了。我也從來沒有叫過Uber Eats。每一餐製造出這麼多盒子,是很不好的事。這2年,我沒有為了一頓飯從樓上走下去。」

他不下樓,也不需要下樓,這個家有書、有貓,有舒服的沙發,那就夠了。這些書,有他編輯過的,或許也有他寫的,譬如《我台北我街道2》。書中寫的心境恰是此刻他坐在我們面前的樣子:「我的安靜與無聊其實是我的安身立命之道,我擁有的未來不多(但誰又知道呢?),但有足夠的過去可以反芻回味。我只要安靜蝸在沙發上就好,別再給世界增加麻煩了。」

★《鏡週刊》關心您:未滿18歲禁止飲酒,飲酒過量害人害己,酒後不開車,安全有保障。