走在北市忠孝東路五段巷弄,一整排連棟公寓正在進行都更改建前的拆除作業,工人進出不斷,該處地點相當好,步行至新光三越百貨及頂級豪宅陶朱隱園不到10分鐘,可以想見落成後的光景。未料,4月中下旬,一紙來自台北高等行政法院的判決書,竟撤銷北市府原先劃定的都更範圍。

質疑合約 竟遭剖半拆

據了解,該改建處原共有5連棟建築,但北市府劃定拆除更新的竟然只有3棟半,也就是其中一棟要從公寓梯間切開一分為二,讓被劃定在外的住戶急得跳腳,就怕自家住宅結構受損,還找來熟稔都更的律師蔡志揚為他們打官司,後來法官以「公益性不足」判住戶勝訴。

「我們會立刻拿著判決書申請暫停拆除!」蔡志揚指出,「這是1棟4層樓共8戶的公寓,當初開發商找上門談都更時,有住戶只是對合約有疑慮,並沒有拒絕都更,誰知道對方可能也不想再談了,直接將想改合約的戶別排除!」

事實上,自從4月3日花蓮大地震以來,眼見有住宅、飯店硬生生倒塌,沒倒的也不乏門框變形、牆壁裂開,加上大小餘震不斷,民眾擔憂會輪到自家頭上,都更話題因此再度引起關注。

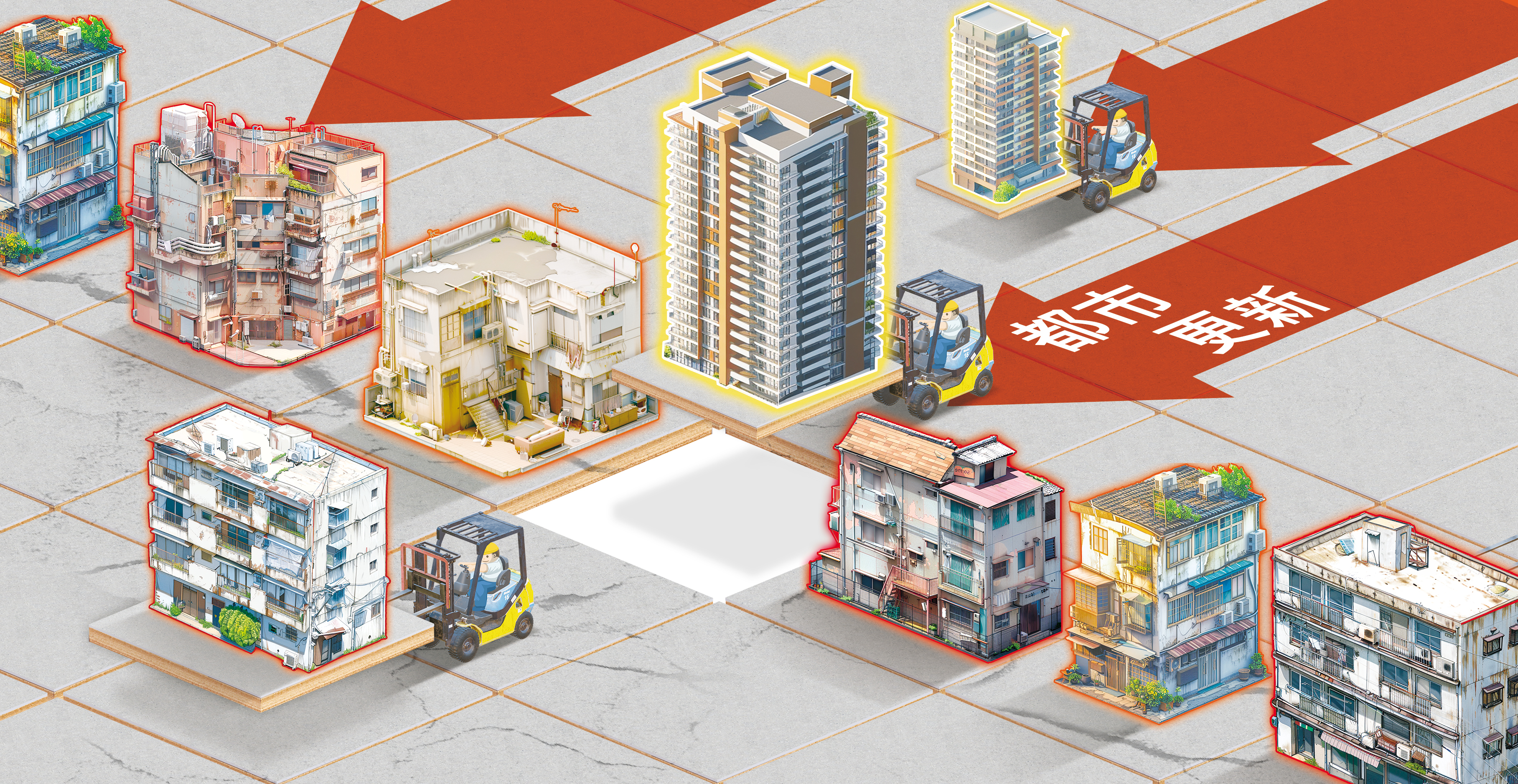

從最新統計數據來看,全台住宅平均屋齡達32年,每兩間房子就有1間是30年以上老屋,而屋齡50年以上就有約百萬戶,首都台北市更有7成2住宅屋齡超過30年,但全台核定的都更案僅1,149件、核准危老重建案則為3,541件,數字相差甚遠。

恐損結構 住戶陷恐慌

北市位處地震帶,老屋又多,前內政部長李鴻源曾經直言,若北市發生規模7.3地震,恐有3.5萬棟房屋倒塌,還急呼「應該慎重考慮遷都」。

也因此,從地方到中央,無不更積極面對都市更新議題,如內政部日前通過《都市更新條例》修正草案,針對實施容積管制前就已申請建照的合法建物,能夠調整原容積認定範圍,增添都更誘因,全台將有約20萬件屋齡40年老屋受惠。另對明年即將落日的危老建築時程獎勵研擬新獎勵方案。

至於老屋最多的台北市,大家長蔣萬安也宣布進入「大都更時代」,要透過容積獎勵措施,導入防災概念,增加都更意願。

北市副市長李四川在不同場合話也說得堅決:「一坪換一坪要看地段,不能一直有這種魔咒。」針對市府若代拆房屋,被釘子戶告,他也說:「那就讓他告!」強調居住安全較居住正義優先。

熟稔老屋改建的品嘉建設董事長胡良偉就說:「個人絕對贊成北市府態度,不容許少數人為了個人財產權阻礙都更進行,影響多數人的居住安全。」當都更議題炒得火熱,地方、中央皆動起來的當下,卻有民眾反因重建住得更不安心。

本刊調查,除了北市忠孝東路五段都更案住戶狀告北市府外,同在信義區的吳興街另一危老案,也發生建築物從中間被拆除情形。超過40年的連棟公寓,在開發商找上門談重建時,右側住戶對於合約內容有不同看法,事後在未被告知情況下,被排除在重建建築基地外,且人在家中坐,怪手就突然拆起共用樓梯間的另一半房子。

記者親赴現場,可見住戶大門打開,右側原應是同層樓鄰家,如今只剩被水泥糊起再無作用的牆面。「我們到處求救、陳情,同棟鄰居還有人情緒不穩自殺送醫。」吳興街住戶A小姐在接受本刊採訪時,淚訴自小住了超過40年的家,竟被強硬從樓梯間拆開,「拆的時候,整棟房子震到像要垮掉,後來是鄰居擋在挖土機前,才讓對方暫停,但最後還是全被拆了。」

A小姐更說,因住家有類似防空洞的地下空間與被拆除戶連通,不知道是否水管被挖破,某天半夜突然淹水導致全棟跳電,台電人員漏夜搶修才解決。她說這一切令她相當恐慌,就怕房子突然倒塌,後續也不知道該何去何從。

身心俱疲的A小姐,經常到廟裡求神拜佛,擲筊向神明討公道,也要對北市府提起告訴,質疑市府發放建照、拆除執照的依據何在。

都更孤兒 近兩年紛傳

本刊詢問大地技師公會理事長施志鴻,他表示,連棟建築在拆掉部分梁柱時,可能改變原先平衡的結構,從規則建築物變為不規則,拆剩的那半邊房子確實可能有結構疑慮,抗震能力也可能降低,「這不應該是產權問題,而是結構問題,任何房屋的拆除,事前事後都必須經過相當嚴謹的評估。」

針對指控,台北市建管處發言人鄭大川表示,早在2014年,內政部為解決老舊公寓都更時難以取得全部地主同意,使改建窒礙難行,才授權各地方政府可以本於權責訂定相關處理方式。

本刊了解,在北市就算是同幢、同棟建築,只要不同地號地籍、有保留獨立樓梯進出、中間非共用壁,就可以拆除部分建物,且無須另一半地主同意,也不必事前通知。

對於結構安全疑慮,鄭大川強調,開發商得附上拆除剩餘建築物的結構安全無虞說明書,市府才會核發建照,若因拆除造成鄰損,也有相關因應規定。

事實上,其他縣市也有相同「都更孤兒」情況發生,蔡志揚就表示,近兩年陸續接到類似訴訟案件,「政府現在一昧想要快、想要多,但是放諸各國經驗,都更快不得,上位者不在第一線,或許無法明確掌握下位者遇到的問題,希望政府在執行上可以再細膩一點,有些個案還是建議較多時間審視、處理爭議問題。」

需時過久 產業界怨嘆

相關爭議案件不只如此,位於台北市民生社區,總計164戶、屋齡近40年,現為被列管海砂屋的「御林園」,地段佳、海砂屋容積獎勵高、上千坪基地面積,都更利益龐大,日前也爆出爭議,部分住戶向本刊投訴,質疑最初海砂鑑定及社區自主更新會成立是黑箱程序,並懷疑是否有利益掛勾。

住戶J小姐說:「當初發起人說,找到顧問公司免費幫忙鑑定海砂,且承諾要有8成地主同意才會送市府列管,誰知道我們根本不清楚後續,突然就收到一封信,北市府限期我們在今年底遷出,否則要斷水斷電還要罰款!」

另名住戶M小姐也說,住戶只要有反對意見,甚或多問幾句,就會被踢出社區群組,「我們不是不想都更,但是我們很不信任現在的都更程序與團隊。」就怕畫出的大餅看得到吃不到,反方住戶連發數十封存證信函給北市府,希望撤銷更新會立案,且對台北市政府更新處核准決策提起訴願。

「我們在這邊公開呼籲北市府介入,請川伯(李四川)來幫幫我們,我們要走市府針對海砂屋重建機制的公辦都更575方案!」

對此,北市府更新處回應,該案程序一切合法,至於住戶擔憂被迫遷離的問題,建管處表示,海砂屋在使用期限屆滿日起,只要是自用住宅使用者提出專業技師或建築師的安全判定書及自負安全切結書,就可以申請兩次不優先查處,有參加都更者則不限次數,否則就會被裁罰5千至6萬元。

從上述案例來看,為了增加都更推進速度的連棟建築拆除法規,再到為鼓勵都更,海砂屋只需2分之1所有權人同意即可辦理都市更新審議,這些法規在實際執行上,引起部分住戶的強烈反彈。但從另個角度看,產業界也有話要說,不動產開發公會全聯會祕書長于俊明直言:「目前都更遇到最大困難,時間太久還是一大問題。」

碳費將至 重建成本高

于俊明進一步表示,在都更整合前端,法令若不能明確,且一直改來改去,「加上審議效率若不能有效提升,都更真的很難做,一個都更案從整合到完成要花上好幾年時間,工料上漲、缺工,加上明年課徵碳費等成本難以掌握,目前共負比根本不夠,也會增加整合難度,至於規定危老基定規模要多大才能執行,這些都太理想化。」

于俊明建請中央將都更母法從原容認定、協議合建降稅賦、時程獎勵等項目修得更加完善。

至於拆除遇到的問題,「政府只要不宣示都更決心,釘子戶就會認定政府是軟腳蝦,開始漫天要價,只要政府態度做到了,民間業者都會盡量妥善整合。」于俊明說。

「都更刻不容緩」是每一個政治人物朗朗上口的話,從實務面上考量也是台灣當前迫切所需,但開發商、地主各自面臨不同挑戰,如何修法與執行,平衡各方需求,在在都考驗執政者智慧。