國際中心/唐家興報導

▲一段跨越數百年的遷徙,泰國華人多數已完全融入當地社會。(圖/翻攝自維基百科)

在全球華人歷史中,泰國華人同化程度之高幾乎無人能及。與新加坡、馬來西亞華人仍普遍保留中文、延續傳統不同,泰國華人多數已完全融入當地社會,不僅不會中文,甚至連姓氏都改成泰文名。為什麼泰國華人會在短短幾代內徹底融入?背後是一段跨越數百年的遷徙、奮鬥與文化轉變史。

遠渡暹羅:泰國華人的開端

泰國華人的歷史,要追溯到明清時期。16世紀末,大批來自廣東潮汕地區的華人漂洋過海抵達暹羅(今泰國)謀生。當時中國沿海人口壓力大,土地資源有限,而暹羅地廣人稀、物產豐富,被視為新的機會之地。

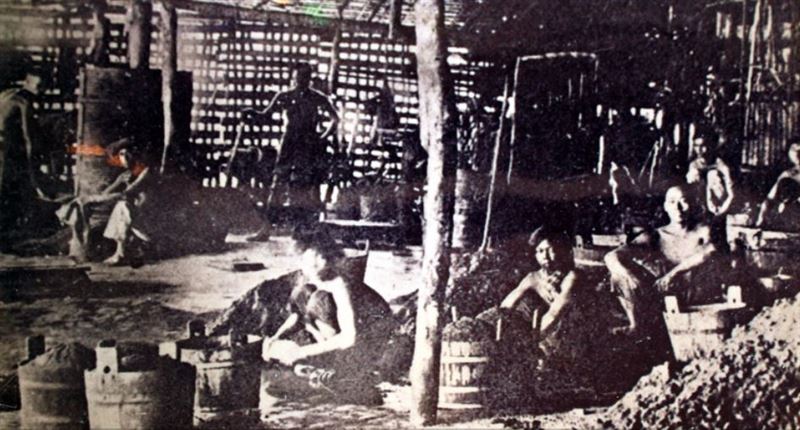

這批潮汕移民多為貧苦農民與小商販,憑藉勤奮與誠信,很快掌握米業、糖業與航運等經濟命脈,甚至獲得王室信任,參與處理對外貿易事務。

最具代表性的人物是鄭信(鄭昭),這位華裔國王在18世紀末領軍抵抗緬甸入侵,建立吞武里王朝,奠定華人在泰國社會的重要地位。然而,也因華人勢力壯大,促使王室開始思考如何讓他們更徹底地融入泰國文化,避免形成獨立的民族勢力。

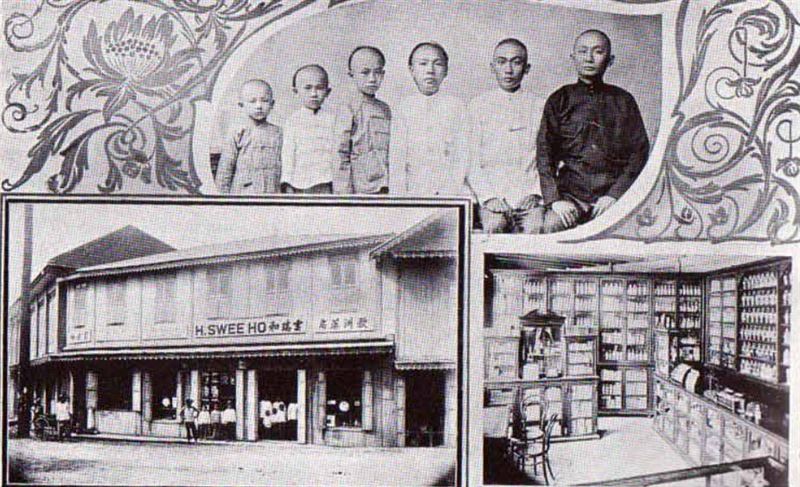

▲華人漂洋過海抵達暹羅(今泰國)謀生;圖為1905年普吉府的華人錫礦礦工。(圖/翻攝自維基百科)

王室推動的同化政策

19世紀末至20世紀中葉,泰國王室與政府採取多項策略加速華人同化:

1.改姓制度:許多華人主動或被動放棄中文姓氏,改用王室賜予的泰文姓,如謝氏家族改為「塔納塔賽」、鄭氏改為「吉拉那尼」,令後代與祖籍的連結逐漸模糊。

2. 教育改革:政府規定公立學校全面採用泰語教學,限制中文學校發展,迫使華人子弟從小接受泰語教育。

3. 宗教融合:潮汕華人大多信奉佛教,與泰國主流信仰一致,讓文化隔閡幾乎不存在。

4. 經濟與政治參與:從謝氏家族的正大集團到西那瓦家族的總理地位,許多華人家族以「泰國人」的身份在國家建設中扮演關鍵角色。

這些措施與華人自身的適應意願,使得泰國華人在幾代之內淡化了民族標籤。

同化的雙面影響

如今在泰國,幾乎難以從外貌、語言或生活習慣判斷一個人是否具有華人血統。

正面影響:民族隔閡幾乎消失,泰國華人避免了在政治與社會上成為衝突焦點,也在經濟發展中獲得穩定地位與尊重。

負面代價:文化傳承幾乎中斷。許多泰國華人已不會說中文,不了解中秋、清明等傳統節日,祖先的姓氏與鄉音都消失在歷史長河中。

這樣的情況讓「華人」在泰國更多成為歷史概念,而非現實中的族群認同。

全球化下的啟示

泰國華人的經驗揭示:文化保存需要制度與社群支撐。新加坡、馬來西亞華人之所以能保留大量文化傳統,是因為擁有完整的華文教育與集中的社群力量;反之,在同化力強的社會環境中,如果缺乏組織化的文化維繫,族群特徵可能在幾代內消失殆盡。

更多三立新聞網報導

. 京華城案「沒金流」?現金不是金流?林智群狠嗆小草:人云亦云的白癡

. 飯店推出「寵物陪睡」爆紅!旅客排隊搶訂 狗狗下海日薪最高800元

. 「超小隻馬」女優爆紅!120公分「誘惑曲線」月入299萬

. 世界之最/「代孕機器人」傳一年內問世 「價格曝光」顛覆想像